クロメートについて

「クロメート」ってナニ?

これは、一般的に「クロメート」といわれる表面処理です

-

ユニクロ

-

三価ユニクロ

-

クロメート

-

三価クロメート

-

黒クロメート

-

三価黒クロメート

亜鉛めっきは鉄に対して、

とても優れた防錆(ぼうせい:さびを防ぐ)めっきです。

しかし、亜鉛めっき皮膜は、大気中で比較的早く白さびを発生してしまうため

クロメート処理を行うのが一般的です。

クロメート処理

- クロメート処理は、化成処理のひとつで、クロム酸を含んだ溶液に浸すことで、表面に酸化被膜を形成させる処理です。

この処理によって、亜鉛めっき皮膜と、クロメート皮膜の二つの層で、素材の鉄をさびから守ります。

「クロメートの定義」は

六価クロムを使った処理液に浸ける化成処理で

耐食性の良い被膜を生成させるものです。

クロムってナニ?

- ● 銀白色の金属

● 硬い(めっき皮膜の場合)

● 工業的に非常に重要な金属

● 大気中で酸素と結びつきやすい(不動態膜をつくる)

● 原子価によって毒性が代わる

豆知識

- 原子価ってなに?? ある原子が他の原子と結合するかを示した数のこと。

たとえば、水(H 2 O)の場合、酸素と水素が手を繋いでくっついています。

簡単にいうと、この手の数を原子価といいこの数によって、特性が異なります。

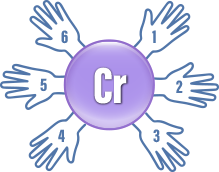

- この「手」の数を元素の前につけて表現します。

- 手の数 + 価 + 元素名 →手の数 + 価 +元素名

↓たとえば、手が「6つ」あるクロムの場合は

六+価+クロム=「六価クロム」のように表現します。

六価クロム

- 手の数 + 価 + 元素名 →手の数 + 価 +元素名

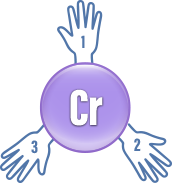

↓クロムの場合、手が3つのものも存在します。

この場合は、

三+価+クロム=「三価クロム」のように表現します。

三価クロム

- クロムには、「六価クロム」と「三価クロム」の二つのパターンがあります。

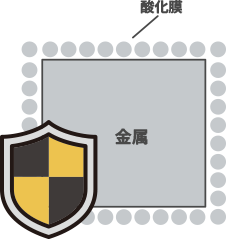

- 「不動態(ふどうたい)」金属の表面にとても細かい酸化膜が作られている状態のことをいいます。

この酸化膜はとても安定しているので、空気や水、酸などの原因から、金属を守ってくれる働きをします。

不動態のイメージ

クロムとは

- かつてのヒーロー最強

六価クロム - ● 人工的に生成発がん性物質

毒性あり

工業的には優れた特性を持っています

- NEWヒーロー

三価クロム - ● 自然界で一般的に存在

必須ミネラルのひとつ比較的安全

- 有害な「六価クロム」に代わる

「三価クロム」を使った代替品の開発が進んでいます - 「六価クロム」に代わって、無害な「三価クロム」を使用した処理が登場し、今では主流になっています。

-

注意「クロメート」の正しい使い方 クロムの種類 正しい表現 俗称 コミヤテクノ  六価クロム

六価クロムクロメート 六価 ―  三価クロム

三価クロム三価クロム化成処理 三価クロメート 〇 - 「三価クロメート」は造語であり、俗称なので注意!

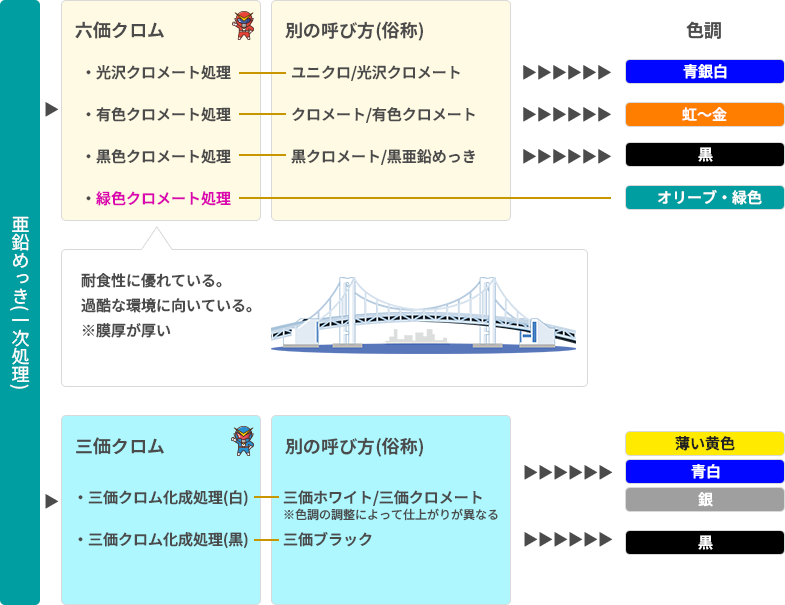

「クロメート」の種類

二次処理

六価

- 光沢クロメート(ユニクロめっき)United Chromium社の商標をお語源とする「ユニクロ」。

青白い銀色をしたきれいな外観。耐食性は若干劣る。現在も図面にユニクロめっきと記載されることがあるが、六価クロムを使用するため、加工業者は減少。

三価クロム化成処理(白)への代替が進む。 - 有色クロメート(六価クロメート有色)虹色かかった金色の仕上がりで、ユニクロよりも耐食性に優れている。

一般的に「クロメート」の表記の場合は、これを指すことが多い。 - 黒色クロメート(黒亜鉛めっき)処理液に硝酸銀を含有させ、黒色に仕上げた処理。他に比べ耐食性は劣る。

- 緑色クロメート各種クロメート皮膜の中でクロメート皮膜の膜厚が最も厚く耐食性が優れているため、主に自動車関連部品などの高耐食性を要求される分野で利用されている。

緑色クロメートは、六価クロム含有量が最も高く、亜鉛素地側でリン酸根を多く含んで密着性の良い層が存在し、緻密で厚い皮膜構造となっている。

また、クロメート皮膜のクラックも亜鉛素地まで達していないため耐食性もよい。

三価

- 三価クロム化成処理(白)/三価クロメート白、ホワイトというが、地齋は銀色。色調をコントロールすることでユニクロに近い青白色(通称:三価ユニクロ)から薄黄色まで調整可能。

薬品メーカー、処理業者によって色調が異なるため、当事者間での事前確認が必要。 - 三価クロム化成処理(黒)/三価黒クロメート黒く仕上げた三価の化成処理。従来の黒クロメートと同等の耐食性。

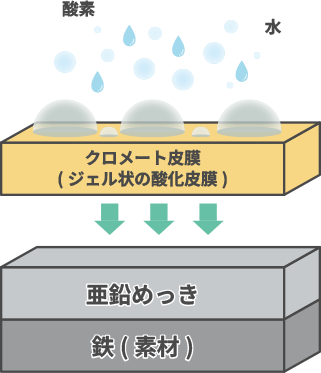

「クロメート」のメカニズム

-

亜鉛とクロメート両方で

酸素と水の接触を避け、

鉄を腐食(さび)から守る - ① クロム酸塩を含む液に素材を浸す

- ② 素材面にジェル状の酸化皮膜が形成

- クロメート皮膜が傷ついても

自己修復作用によって自ら皮膜を修復します

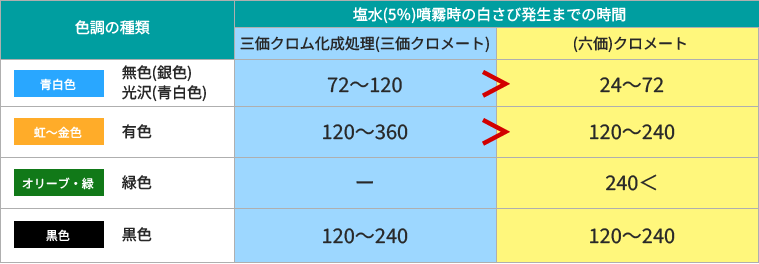

「クロメート」の耐食性

● 塩水噴霧試験

-

JIS(日本工業規格)で定めた、めっきの耐食性を表かする方法のひとつ。

試験片にさびが発生するまでで時間を比較してさびにくさの評価をするための試験。項目 調製時 試験中 塩化ナトリウムの濃度(g/l) 50±5 50±5 ph 6.5 6.5~7.2 噴霧量(ml/80 cm2/h) ― 1.5±0.5 試験槽内温度(℃) ― 35±2 塩水タンク温度(℃) ― 35±2 空気飽和器温度(℃) ― 47±2 圧縮空気圧力(kPh) ― 70~167 -

塩水噴霧試験機

● 塩水噴霧試験の結果

歴史の浅い三価クロム化成処理ですが、耐食性は従来のクロメートと遜色はありません。三価の方が良い結果のものも存在しています。

● 高温の耐食性(三価クロム化成皮膜は、六価クロメートに比べ耐食性がよい)

- 六価クロメート約70℃以上の高温で皮膜にクラック発生し耐食性が著しく低下

- 三価クロム化成皮膜約200℃の高温でもクラックが発生しにくくそれゆえに、耐食性の低下がおこらない

- 六価クロメート約70℃以上の高温で皮膜にクラック発生し耐食性が著しく低下

- 三価クロム化成皮膜約200℃の高温でもクラックが発生しにくくそれゆえに、耐食性の低下がおこらない